2軸クロールの泳ぎ方

このページでは、クロールの泳ぎ方をあーだこーだと書いていますが、実は2軸泳法と1軸泳法が混ざっていたりします。一応、2軸クロールを意識しているので、1軸の話は追々カットしていくかもしれません。

大前提として2軸クロールは、ほふく前進のようにして進む泳ぎ方です。クロールだけの話ではありませんが、水泳というと何となく、前の方にある水を後ろに掻いていくイメージでしょうが、2軸クロールの場合は、前の方でキャッチをしたら、その手の位置を動かさずに、身体を掌の方に引き寄せていくイメージです。

実際には水の中で行っているので、完全に掌の方に身体を寄せれるわけではありませんが、泳ぐイメージとしては、そのようなイメージで泳ぎます。

そうすると、身体の使い方が変わってくるはずです。

広背筋を鍛える筋トレでラットプルダウンという種目がありますが、あれは従来の泳ぎ方で、懸垂が2軸的な泳ぎ方のイメージです。ラットプルダウンは、身体の方に掌を引き寄せてきますが、懸垂は逆に掌を固定して身体の方を引き寄せます。

実際にやってみると分かりますが、微妙に身体の動きが変わってきます。

ですから、2軸クロールを泳ぎたいのであれば、腕を引いて掻こうと考えない方がいいでしょう。

2軸クロールのキャッチと、骨盤後傾の正体

入水後、グライドしながら掌で水を押さえます。

水を押さえますが、掌が下に下がらないように押さえます。とにかくこの一瞬の間がとても重要です。

コーチが水を押さえて!!!と口酸っぱくいうのも、できるようになるとよく分かります。

水を押さえながら腕が下がっていってしまっても、速く泳げないわけではありませんが、ハイエルボーなキャッチをする為には水をやさしく押さえて掌が下がらないようにします。

水を押さえますが、下からは水に押し返されている感じです。

柔らかい豆腐を押さえるイメージです。決して豆腐を押しつぶしてはいけませんww

とはいえ、上手に押さえていると、結構な力が入っても下がらないのですが・・・というか、実は結構な力で押さえ込んでいます。このあたりは体幹との連動があるので、うまく説明できないですが。。。

強く押さえると、速く泳げない人は、掌が下がってしまうので強く押さえなくてもいいというだけで、速く泳ぐ為には、速く泳いでいると、なかなかの力で押さえていると思います。

また、掌の高さを水面ギリギリに上げた方が、より揚力が発生して強く押せるようになるらしいです。実際、私の体感でも高い位置でないと強く押すと掌が下がっていきますが、高い位置だと体重を乗せたところで下がりません。

ですから、最初は速い速度で泳いでいる方が水を押さえやすいです。

そして水を押さえられると、腹筋に力が勝手に入ってきますので、かなり姿勢は安定します。そのため、水を押さえられるようになることが、上級者への第一歩ではないかと思います。

余談ですが、この時に恐らく大胸筋を使って水を押さえます。クロールのストロークで大胸筋を使うのはこのキャッチのところではないかと思います。逆にいうとキャッチが甘い中級者レベルですとさほど大胸筋は使いません。

速い人は大胸筋が発達しているのに、そうでもない人は大胸筋がイマイチ発達していないのはキャッチに原因があるのではないかと思います。

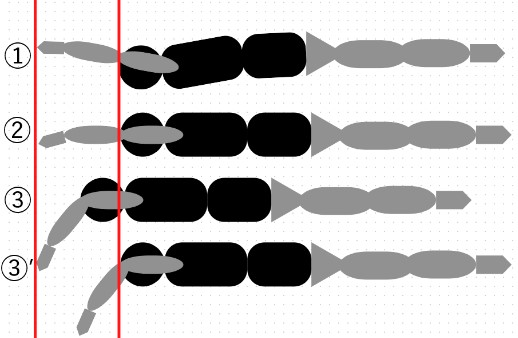

ちなみに私のグライドは、掌で水を押さえて、脇を沈める(図の①)イメージです。沈めるというと語弊があるかもしれませんが、掌と骨盤で身体を支えている感じなので、脇が少し下がるという方が正確なのかもしれません。それでもイメージとしては胸を沈めるイメージです。

バタフライが一番分かりやすくて、バタフライは入水後のグライドで水を押さえる時には胸を沈み込ませます。その後、胸の浮力を利用してキャッチを行いますが、クロールでも片手ずつ同様の動きをするのです。

何故、わざわざ沈み込ませる必要があるのでしょうか?バタフライの場合は、息継ぎの為に一旦沈んだ方が、顔を水上に出しやすいメリットがありますが、クロールではそんな必要はありません。

ですから、わざわざ脇や胸を沈めなくても構わないといえばその通りです。しかし、この動作が最も大事なポイントは、体幹を伸ばしているという点です。

体幹を伸ばしたことでおこる伸張反射を利用してプルを行う為に、キャッチの時には身体を目一杯伸ばしておきたいのです。

脇を沈めておけば、キャッチの時に水の上に乗り上げやすくなります。

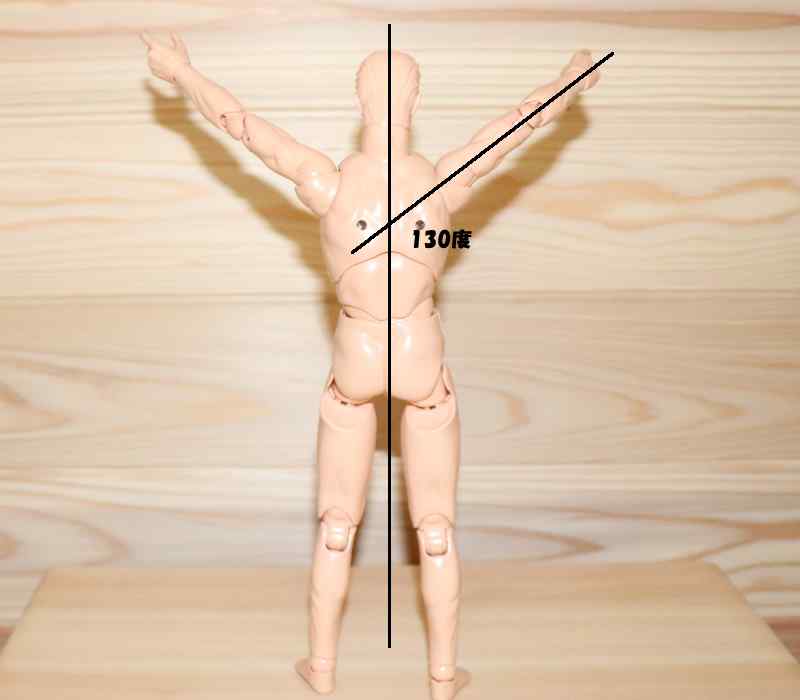

なお、この脇を沈み込ませる時に気をつけなくてはならないのは腰を反らせてはいけない点です。下の図は、腰を反らせたイメージですが、こうなるとお腹に力が入りません。お腹に力が入らないとこのあとの動きができなくなるのです。

水を押さえたら、次は脇を沈めるための力を抜きます。この力が抜けると、脇が浮き上がりますので、そのタイミングで掌を更に押し下げて、肘をその掌の位置に着き出すようにします。そうすると水の上に乗り上がったような感じになります。

この時、肘を突き出すのではなく、プル動作をイメージしてしまうと③’のように掌が身体の方に寄ってきてしまいます。

何が違うかというと、③だと腕に体重が乗っていますが、③’では体重が乗っていません。すなわち、その後のプル動作で押せる水の重さが全く変わります。

実際、この両方の動作を試して貰うと分かりますが、体感的にはかなり使う筋肉が異なります。掌を手前に引く方が遙かに楽なのです。

よくプルは背中の筋肉を使うといいますが、③’では腕や肩だけの筋肉で掻けなくはありません。しかし、③は背中の筋肉を使ったプルができないと水が重すぎて掻けません。

背中を使えないと掻けないほどの重さの水が腕に引っかかっているのです。一方の③’は背中を使って掻いたとしても最大限に利用できているわけではありません。

この差が上級者と中級者の差と言えるのではないかと私は考えています。

③のように、掌に体重を乗せていく為には、腹筋の力はどうしても必要です。跳び箱を飛ぼうと跳び箱に手をついたときに、腰が反っているのと、お腹に力が入っているのとどちらが力強く跳び箱を押さえるのかを考えて貰えばわかるでしょう。

キャッチは正に跳び箱に手を着いたところです。それも頭の高さにある跳び箱に飛びついているのです。こんなところで腰が反っていたら跳び箱は飛べないのではないでしょうか?

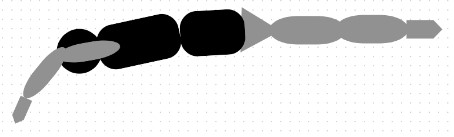

③の図は体幹が水平になっていますが、厳密にはやや前傾姿勢になっているのです。骨盤からやや前傾になりますと、いわゆる骨盤後傾の姿勢になります。

下図はそれを少し極端に表現してみました。上体がやや前傾姿勢になることで、骨盤が後傾せざるを得ません。これが骨盤後傾の正体ではないかと思います。

逆に、上体が水平になっている時に骨盤後傾をしたところであまり意味がないと考えられます。

そして、上図はかなり極端な図である為にかなり骨盤は後傾しますが、実際にクロールではここまで極端な動きはありませんので、見た目的には骨盤後傾しているか否かは分からない程度ではないかと思います。

このことから、腕に体重をかけられない中級者レベルであれば骨盤後傾を意識する必要は特にないと私は考えています。

このあたりまで理解できたら、下のポポヴィッチ選手のクロールが、ここまで説明してきた動きに見えないでしょうか? とても綺麗で格好いいクロールですねぇww

左手を前に伸ばし、掌で水を押さえ、更に脇の下を沈めるように更に押さえていきます。肘が曲が利始めた時には胸が沈み込んでいます。その胸が浮き上がるタイミングで肘が90度に曲がり、伸張反射で体幹の筋肉が縮まるのを利用しながら前腕をプルしています。

一言で言えば、キャッチでひっかけた水を掻いているように見えないでしょうか?

この動きをする為には、最初に掌で水を押さえれなければならないのです。

David Popovici’s Freestyle (underwater view) pic.twitter.com/ZgN4beeWRr

— Kyle Sockwell (@kylesockwell) August 12, 2022

さて、キャッチの話の続きです。肘が90度くらいまで曲がってきたら、今度は脇に力を入れます。

脇に力が入ると、肩甲骨が下制します。簡単にいうと肩が下がります。肩が下がることで、腕は体幹と連結されます。

肩が上がったままだと、このあとのプル動作は腕や肩で行うこととなり、大きな力は使えませんし、すぐに疲れてしまいます。肩甲骨も寄せません。開いておきます。

しかし、肩が下がると、広背筋を使ったプルができるので、楽に大きな力が腕に伝わってくるのです。体重が腕に乗っかってくるんですね。

肩が下がると、肩甲骨の下あたりにずっしりとした水の重さを感じることができます。

私はこの状態を、肩で水をひっかけると表現しています。

肩に水が引っかかるまでをキャッチと表現することとします。肘がやや外目にある方が引っかかる感じは強いかもしれません。

ところで、このキャッチ動作ですが、ポイントは一つ。

それは、掌を手前に引っ張り込まないことです。

水を掻こうとすると、どうしても掌を引き寄せようとしますが、ここに書いたキャッチ動作中は、掌は後ろに動きません。

掌は水を押さえたところで止まったままで、肘や肩、体幹が前に進むことで掌が体幹に近づいているに過ぎないのです。

焦って掌を引き寄せないようにしましょう。掌を引き寄せる動作というのは、どうしても肘が下がったり、肘を引いてしまったりしてしまいがちで、ハイエルボーなキャッチができなくなってしまいます。

とにかく肩に水が引っかかるまでは動かず待ちます。

余談になりますが、このキャッチの位置が高ければ高いほど速く泳げる印象があります。

速く泳ぐためには水に乗り上げるイメージの方がいいように思います。

例えるなら、跳び箱を跳ぶときにジャンプして跳び箱に手がついたところがキャッチです。そこから身体を持ち上げていくのがプルからプッシュ動作になります。

この跳び箱に手がつくキャッチは、高い位置にあるほどボディポジションが高いのです。結果、速く泳げるという理屈です。

ここまでキャッチのことを書いてきたのですが、2軸泳法の観点からすれば、キャッチ動作をわざわざしなくてもいいんじゃないか?って思ったりもしています。

キャッチ動作というと語弊があるかもしれませんが、わざわざ肘を立てることを考える必要はないんじゃない?ってことです。

水面ギリギリの高い位置で腕を伸ばして水を押さえることさえできれば、後は肘を引っ張り込むだけで、勝手に理想的なプル動作になるような気がするのです。

ここで敢えて肘を立てるとかかんとかやり出すと泳ぎが崩れるというか、S字プル的な古いプル動作に近づくように思います。

片手プルの方がやりやすいと思いますが、一度片手プルで入水して水を押さえたら、そのまま肘を引いてみてください。思ったより進むと思いますし、肘も結構曲がっていますww

たぶん、水を押さえることで水が手にひっかかっているので肘を引いたら勝手に水をプルできるのです。肘が曲がる理由は分かりませんが・・・

だから、2軸のキャッチは水を押さえるだけでいいんじゃないのかな?って思うのです。

プル

肩に水が引っかかったら、次はプル動作です。

キャッチの時点で、肘が耳の横くらいにあると思います。ここからプル動作を行います。

この瞬間だけ一気に力を入れます。

肩に水が引っかかっているので、おそらく広背筋や大円筋といった背中の筋肉が意識しやすいのかな?と思います。

プルは肩の内転動作になりますので、大胸筋も使うはずですが、腕や肩の筋肉は使いません。従って、泳いでいて腕や肩の筋肉がパンパンになるようだと、何かしら問題があると言うことになります。

このプルのタイミングに合わせて、ローリングするとより一層強い力が発揮できます。

逆にいえば、キャッチのタイミングでローリングを開始するのは早すぎます。ゆっくり泳いでいる時はともかく、速く泳ぐのならプルのタイミングまでローリングは我慢したいところです。

また、よく分かりませんが(^_^; 脇の下に力をいれて引く動作自体が体幹を回転させることに繋がるそうなので、プル動作とローリングのタイミングは極めて重要な要素と言えそうです。

気をつけの姿勢で片手プルすると、嫌でも多少ローリングしませんか?これがプルでローリングしてしまう現象です。この勝手にローリングするタイミングで、反対側の腕を入水させると更にローリングが加速し、プルやプッシュの力強さが増すというわけです。

プルで肩の内転を始めますと、当然ながら脇が閉まってきます。脇が閉まってきたら、次はプッシュ動作に入ります。

あと、プルに関していえば、腕を引くと言う動作より、掌の方に身体を引き寄せる動作の方が正解っぽいです。

筋トレで言えば、ラットプルダウンではなくてチンニングです。

動作としてはどっちでも一緒っぽいですが、いざ泳いでみると、刺激の入る筋肉が変わります。

身体を引き寄せる方がより背中の筋肉を使っているように私自身は感じています。

2軸泳法は匍匐前進のような泳ぎ方をすると、どこかで見聞きした記憶があるのですが、それと合致する動きとも言えます。

プッシュ

プッシュは、もっとも推進力になると言われます。プッシュを最後までせずに途中でリリースする泳ぎ方もありますが、基本的にはプッシュしたいところです。

そして、多くの初心者、中級者はプッシュができません。

もしくは、プッシュだけで進むように教えられた人もいるかもしれません。

プッシュに関しては私自身まだまだ試行錯誤しているところですが、現時点での考えをまとめておきます。

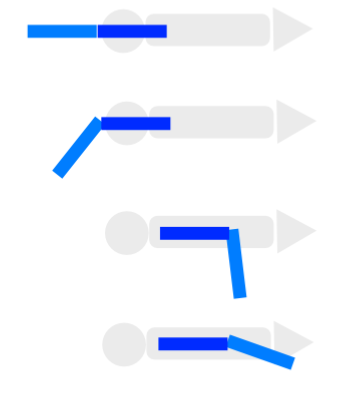

プルとプッシュは、切り替えポイントがあります。

脇が閉まるまでがプルで、締まったらプッシュが基本でしょうか。もしくは、手首が掌側に曲がっている時がプルで、手の甲側に曲がり出す(背屈)とプッシュです。

プッシュできない人というのはこの脇が締まってきたところでストロークが終了してしまいます。

プッシュできない原因はいろいろ考えられます。

プル動作で力を使いすぎていて、プッシュまでの力がない。上腕三頭筋を使って押そうとしている。

このあたりがありがちな原因だと思っています。というか私がそうだったのですが・・・

プッシュは、プルの始めに入れた力の流れで自然と行われるというのが、恐らく正解です。

この時に手首を背屈させていれば十分です。ただ、残念ながら、中級者レベルだと手首の背屈ができている人はかなり少ない印象です。だいたい手首が曲がっていないと思います。

手首が曲がらないと言うことはプッシュの時は掌は水面の方を向いていることになるので、そうなるとプッシュは推進力にならずに、身体を沈める動きになってしまうのです。

また、最後までプッシュをしているという人の話を聞いていても、思ったほど力は使っていません。

実際、プルとローリングのタイミングを合わせてやるとわかりますが、一気にプッシュまでできてしまいます。できてしまうというと、ちょっと語弊がありますが、最後に一押しする程度の力感でフィニッシュとなります。

これを力尽くで押そうとするとなかなか大変なのです。しかも重心が後ろに行きがちになりますね。

コーチに「プッシュ!プッシュ!」と言われて頑張ってプッシュしていたときには上腕三頭筋がパンパンになりましたが、流れの中でプッシュができるようになるとさほど疲れません。

しかもプッシュ時の腕の速度も速いです。

肘を伸ばそうとするよりは、腕を内側に捻る(内旋させる)イメージの方が楽でしょうか。掌を足先の方に向けてプッシュをする場合、腕は嫌でも内側に捻らざるをえません。特に上腕を内旋させると勝手に肘が伸びてきます。

余談ついでに、脇を閉める動作は腕が外旋しやすくなります。なので、脇を閉めようとするよりは腕を内旋させた結果として脇がしまるというのが望ましいと思われます。

基本的に、プルからフィニッシュにかけては加速されるので、フィニッシュ時点が最高速に達していなければならないのですが、力尽くのプッシュでは残念ながらそうはなりません。

一方で流れからのプッシュなら、気持ちいいくらいに腕が加速してくれるのです。

要するに、プッシュは腕で行うのではないということを理解しておけばいいでしょう。

記事修正中

最近、新たな気づきがあり、ちょっと考えが変わったので上記のように記事修正中です。

ここから下の記事は、古い記事になります。

2軸クロールと1軸クロールを混ぜないように!

クロールを習うとき、初心者向けのレッスンでは、1軸クロールのイメージで指導するコーチばかりです。

それは中級レッスンでも同様で、私のように2軸で泳いでいると修正させられたりしますw

なので、今の私のフォームは、1軸と2軸が混在したフォームになっているようななので、その辺りを整理しながら理想のフォームを構築したいなと思っています。

それはともかく、初心者レッスンの場合、1軸も2軸もあったもんじゃありませんし、中級で先端のフォームを指導しているコーチを傍目で見ていると、そんなこと教えて大丈夫?と思ったりすることもあるので、まあ、レッスンではあまり突っ込んだ指導をするのはどうかな?という気もします。

姿勢は、伏し浮きができることが大前提

クロールの姿勢の基本は当然、ストリームラインです。

そのストリームラインの姿勢で伏し浮きできることが重要です。

従来のクロールは、揚力を使いますから伏し浮きができなくてもごまかせたのですが、今のクロールは伏し浮きできることが大前提になっていますので、伏し浮きができないと、揚力を使ったりキックを使ったりと余計な力が必要になります。

四の五の言わずに伏し浮きできるようになっておきましょう。

そして、大事なのがドローイン。正しいドローンが必要です。

正しいドローインとは、丹田あたりを凹ませ固めた状態で、上腹部はなるべく緩めておきます。

なので、意識することは困難ですが腹横筋で下腹部だけを固めます。腹直筋で固めてしまうとお腹全体が固まってしまいます。

上腹部は呼吸する際に膨らんだりしますから、ここを固めてしまうと呼吸が苦しくなってきます。

あくまでも下腹部だけを締めて固めるイメージです。

こうすることで、重心が上の方にいく正しいストリームラインとなるのです。たぶんww

もうちょっと理詰めで考えると、ドローインすることで、肋骨を上にあげ、内臓(胃)も上部に移動しますから若干重心が上の方にいくということです。

入水からグライド

女性で、速い人っているじゃないですか?

そりゃぁ、いますよねぇ。

でね、女性は男性と比較してやっぱり筋力がないですから、泳ぎも力強くと言うよりはとても洗練されていることが多いように思います。

あ、速い人ですよww

男性で速い人の泳ぎの場合、なかなか真似できないなぁという泳ぎ方をする人も多いのですが、女性で速い人の泳ぎは、真似できるところは真似したいと私は思っているのです。

前置きが長くなりました。

入水後、腕を前に伸ばしますが、この姿勢がグライド姿勢です。

この姿勢が、速い人と遅い人でかなり違います。

遅い人だと、肘が曲がってします。

肘を真っ直ぐ伸ばすのは、柔軟性はあまり関係ないでしょうから、これは必須です。

次に、腕をどの高さに伸ばすのか?と言う問題です。

私の場合、理想は水面直下です。

イメージとしては水面をなでるように滑らせると50mで2~3秒は違う感じです。

先ほど書いた速い女性もそんな感じで泳いでいるような気がします。

水面直下でないときは、私は10cmくらい下がったところでグライドしているような気がします。

ここだと、全然伸びません。

水面直下でグライドさせようとすると入水は水面と平行に近い感じの入水角で入らないといけませんので、リカバリーに工夫が必要な人もいるかもしれません。

私の場合は、リカバリーで腕があまり上がらないので、自ずと入水角は小さくなります。

入水角が小さい場合、体重を載せにくいという問題もあるのですが、腕を横から回す感じで前に放り投げると腕に引っ張られて身体が付いていくので、まあまあそれなりに体重を使えるようにはなるでしょう。

あとグライド姿勢で腕を水面近くに高く上げると言うことは、肩の柔軟性が必要ですね。

肩の柔軟性なんて一言で書きましたが、肩の柔軟性というのは、肩だけの問題ではなくて、腰や脚まで全体的な柔軟性を確保できていないと腕を水面と水平に上げるのは難しいかと思います。

なので、私の場合、この高さでグライドする場合、腰がいつも以上に反りやすくなるので、腹圧がとても重要になってきます。

腹圧が抜けてしまうと、最早この高さでグライドする意味がなくなってしまいますし、そもそもその高さでグライドなんてできたもんじゃありません。

すなわち、高い位置でグライドする為には、姿勢がとても重要になってきます。

さらに、高い方でグライドできると、後述する高い位置でキャッチもできるようになります。

グライド時には股関節を伸展させて脚は上げておく

それから、キックをした時の姿勢ですが、6ビートだとあまり関係ないのですが、2ビートの場合、蹴り終わった後に、蹴り終わった脚をそのまま浮いてくるのを待つのではなく、すぐに水面近くに戻します。

このちょっとしたことでもだいぶ変わります。

そして、その姿勢をとるときに大事なポイントが股関節です。

股関節をできるだけ伸展させて、脚を上げるということです。

正しくドローインができていると骨盤後傾気味だと思いますが、そうなると脚はかなり下がり気味になりますので。

股関節は伸展させて脚を上げておく必要があります。

この姿勢ができると、グライド時に手先から足先までで身体を支えることができるようになります。

逆に脚が下がっていると身体を支えるのは上半身のみとなり、加えて脚は抵抗を作り出します。

想像しただけで遅くなりそうでしょ。だから脚は上げちゃってください!

キャッチは浅めで背中から!

2軸は、大きなローリングはしませんから、キャッチは浅い位置になります。

ちょっと表現が難しいのですが、背中でキャッチするイメージです。

最近の私は、前に伸ばした腕をバランスボールの上に載せて、そのバランスボールの前に手を滑り込ませるイメージでキャッチしていたのですが、これはどちらかというと、1軸クロールのキャッチです。

このキャッチだと、肘はあまり大きく曲がりませんので、比較的深いところでキャッチすることになります。

一方、2軸のキャッチは、伸ばした腕の肘を脱力すると同時に、背中から力を入れることでキャッチすることになります。

たぶん、この動作をやったことのない人にはなんのこっちゃという話なのでしょうが、できるようになれば少し理解して貰えると思うのですが・・・

少し視点を変えて説明してみます。

高い位置でキャッチをする場合、まずは、よく言われる「水を押さえる」動作を行います。

水を押さえるように指示するコーチは多いと思いますが、多くの人は、この水を押さえる動作で、本当に水を下に押してしまいます。

しかし、水を押しても掌が下がってはいけません。

むむむ・・・

できない人には意味不明でしょうが、でも水は押さえますが、手は下がらないように押さえるのがコツです。スカーリングの技術を使っているという話ですが・・・そのあたりはよく分かりませんww

例えば、手の下に水より少し硬い、豆腐のようなものがあるとします。それをやさしく押さえるのです。決して押しつぶしてはいけません。

ほとんどの人は押しつぶしてしまっているのですが、そうではなくて水に支えられているような軽い感覚です。ただし、速く泳げる人は強く押さえることができるようです。最初は沈まない程度に軽く押さえられればいいでしょう。

水の上を滑らせるようなイメージだと分かるでしょうか?

正直なところ、泳速が速ければ速いほど、この感覚は分かりやすいように思うので、フィンでも付けて泳速を上げて感じてみて貰えればと思います。

ギュッと押さえる訳じゃないので、水を押さえるという表現もどうかと思うのですが、でも実際にやってる行為を考えると、水を押さえているのです。

余談になりますが、水を押さえるのはクロールだけはなくて、他の全ての泳法で共通です。

この水を押さえるという一瞬の間ができると、キャッチ動作の質が一気に上がります。

なので、何となくでもいいので、水を押しこまずに押さえる感覚を見つけてください。

さて、水を押さえることができれば、後は簡単です。

そのまま肘の力を抜くだけでOKです。

水を押さえた状態で肘の力を抜くと自然と肘が90度近くまで曲がってきてキャッチが完成します。

上腕は身体や水面と平行で、前腕は垂直になります。

このままプルをしようとすると、嫌でも背中(大円筋とか広背筋の上部あたりかな?)に力が入る筈です。この力をキャッチ動作で入れるということです。

そして、このキャッチをすると、あとは重心移動と組み合わせることで一気に体幹を使ってプルを行えるため、初動負荷型のプルができるのです。

初動負荷なので、いわゆるプッシュ動作では力を入れません。というより、ここで力を入れているので、プッシュ動作に力を入れるのはなかなか大変です。

なお、初動負荷と言っても、プル自体は加速するため、速度のピークはリリース手前のフィニッシュに来ます。あくまでもどこで力を入れるのか?という話です。

従来の終動負荷型の場合は、プル開始時にはあまり力をいれず、ジワジワ力を入れてプッシュで全力を出し切る感じでしょうか。

私がこの動作をすると、どうも重心が後にいってしまう感じでしっくりきませんので、あまりよく分からないのが正直なところです。

初動負荷も体幹が主導ですので、末端である掌に力が伝わるまでには若干のタイムラグがあります。そのため、水をいきなりMAXの力でプルするというわけでもありません。

いきなりMAXの力で水を掻こうとしても掻けませんが、実際には掌からはジワジワ水に力が伝わるので、十分な水をつかむことが可能です。

従って、力を入れるときに腕や掌に力を入れるのではなくて、あくまでも背中辺りでプルをするイメージになります。

ところで・・・

最近、強く水を押さえられるようになりました。とても強い力で押さえています。ゆっくり泳いでも強く押さえられるようになったので、泳速自体は関係ありませんが、最初は速い方が押さえやすいように思います。

強く押さえるってどのくらいかというと、全体重を乗せるくらいの力の入れ方ですから、かなり強く押さえても掌は下がりません。水の上に乗り上げている感覚です。

強く水を押さえられると、特典として、お腹に力が入って腰が上がりボディポジションがかなり上がります。

お尻のみならず背中が全体的に水上に出ているくらいの感覚です。実際は見れないので分かりませんww

強く水を押さえると副作用もありまして、肩が疲れます。単純に今まで使っていなかった筋肉を使うのか、今までより強い力が必要になるのかどちらかは分かりませんが、慣れるには少し時間がかかりそうです。

たぶん1ヶ月もあれば慣れそうな気がします。

とにかく、掌で水を押さえられるのは、速く泳ぐ為には必須だと私は感じています。コーチが水を押さえてというのはこういうことか・・・と実感しています。

クロールのプル・ストローク

クロールは、図の1~2つ目までがキャッチになります。

ここは、ゆっくり動作しないと、水を下に押すことになりますから、身体が上下するだけで推進力にはほとんどなりません。

2の位置に前腕がきたところからがプルで、ここで力を入れ始めます。

そして、3の位置まではだいたいプルです。

3~4への動作がプッシュとかフィニッシュと呼ばれる動作になります。

3の姿勢でリカバリーを始めると、コーチに最後まで掻きましょう!と注意を受けることになりますが、2の姿勢からここまで掻いてくると、結構しんどいのでプッシュできない可能性はありますね。

私のことですwww

ところが、このプッシュという動作は、慣れると思ったほど重くはないんです。

どちらかというと、プッシュは最も腕の速度が上がっていますし、身体自体も一番速く進んでいますから、そんなに力まなくてもプッシュできるということに、気づくはずです。

プッシュは一般的には上腕三頭筋で押し切るイメージですが、実際には上腕三頭筋を目一杯使うわけでもないのです。上腕三頭筋は速筋が多くすぐにバテるので水泳ではあまり使いたくありません。

プッシュを意識的にするのなら、上腕三頭筋ではなくて大胸筋で押すイメージがいいのだろうと思います。筋トレにディップスという種目がありますが、ディップスのイメージですね。

ディップスは胸を張ると上腕三頭筋が効きやすく、逆に胸を張らなければ大胸筋下部に効きやすいのです。ディップスで身体を持ち上げる動作って、クロールやバタフライのプッシュに近くないですか?

プルができない最大の原因を自分なりに考えてみたのですが、それは、脇を締められない・締めていないことに起因するのではないかと考えています。

クロールのプルで脇が締まらないと言うことは、1軸クロールのパワーポイントである胸付近に腕が来た時に、プルが終わってしまいます。

一応そこからフィニッシュ動作に入っていくのですが、結果としては、ミゾオチから腰辺りで腕がリリースされてしまうことになるのです。

もし仮に、脇を締めたとすれば、その時腕は既にミゾオチ付近まではきているはずです。

そこまで腕がきていると、特にフィニッシュ動作を意識しなくても、骨盤の辺りから掌が出てくるのです。

クロールのプル動作は、概ね肩関節の内転という動作になります。

肘を伸ばしてストレートアームでプルをするのであれば、屈曲という動作が近いのかもしれませんが、肘を90度に曲げてプルをする場合は、内転になるように思います。

肘を伸ばし腕を真っ直ぐ伸ばして内転する場合、万歳の姿勢から腕は横を通って気をつけの姿勢になりますので、どう考えてもプルとは違うように思うかもしれませんが、肘を90度曲げた状態で同じ動きをしてみると概ねプルの動作だということに気づくのではないでしょうか。

そんなことはどうでもいいのですが、すなわちプルというのは、脇を閉じていく動作に他なりません。そして、完全に内転が終わった時点で肘は脇腹に到達しますので、そこから流れで肘を伸ばして前腕で水を払うようにプッシュ動作を行うのです。

ところで、クロールを頑張って泳ぐと肩や上腕二頭筋がパンパンになってくると言う人は少なくない筈です。

これは腕でプルをしているからで、速い人はそんなところは大して疲れません。

どちらかというと脇の下から背中にかけて体幹が疲れることになります。

腕で掻こうとする人に共通なのが、プルの時に肘を引いてしまうことです。手で掻こうとすればするほど肘を先に引きたくなってしまいます。

ところが、体幹で掻こうとすれば肘が手より先に引くことはなくなります。

とはいえ、腕力で掻いている人に体幹を使って掻くように話してもなかなか理解して貰えないのですが・・・

プルとプッシュの狭間

速い人の泳ぎを見ていると、プルからプッシュの狭間に掌が切り替わる瞬間があるように思います。

もちろん、S字プルかストレートプルで変わってくるのでしょうが、横から見ていると、その狭間あたりで掌の向きが変わる瞬間があるのです。

横から見ている場合、手前の手よりは奥の方の手の方が見えやすいです。見えやすいと言うより、あまり見えていなかった手が一瞬見えるという感じでしょうか。

自分で試してみた感じでは、プルの腕が胸辺りを過ぎるか過ぎないかという辺りで主導筋が変わるような印象です。

胸を過ぎたあたりというと、だいたい内転動作としては90度を過ぎるあたりです。90度を過ぎたあたりで、意識は脇を締める感じに切り替わるのですが、そこでちょっと腕の動きが変わるようです。

これまでの私は、脇を締める動作をあまりしてこなかったので、この切り替えがなかったのですが、脇を締める意識をするようになってからはこの切り替わる感じが少し分かったような気がします。

ついでに、プッシュについても触れますと、脇を完全にしめてしまえば、その勢いで肘は伸びていくので、プッシュ動作で強い力はいりません。

どちらかというと、プッシュ動作というのは、脇を締める意識の方がいいのかもしれないと、私は思っています。

ちなみに、脇を締めるというのは、内転動作を最後まで行うと言うことで、脇を締める=肘が横っ腹にくっつくというイメージです。内転じゃなくて外旋かもしれませんが・・・いや、外旋が正解かな?

肘が横っ腹にくっついてしまえば、肘が伸びきる前に引き抜いてもいいのかな?という気もします。

最近のクロールは最後まで掻ききらずに肘を引き抜くという感じで指導するコーチもいますが、イメージとしてはそんな感じなのかな?と思います。

これを脇を締めきらずに肘を引き抜くと、ストローク長が短くなってあまりよろしくありません。

また、もっともスピードが出る箇所もなくなってしまいますから、脇はしっかり締めてからリリースしたいところです。

プッシュ動作

プッシュ動作は、腕を伸ばしきるイメージが強いのかもしれませんが、これも腕を伸ばしきるのではなく、掌を最後まで進行方向の反対側に向けておくイメージです。

フィニッシュは手首で払う感じですね。

脇を締めた状態で、後は押し込むのではなく、流れのまま掌で水を後方に押さえる感じです。

押し込むと押さえるという微妙なニュアンスの違いは伝わっているでしょうか?(^_^;

私の感覚では、力感があるかないかという違いです。押し込む場合は上腕三頭筋でぐいっと押すのですが、押さえるというのは、上腕三頭筋を意識的に使うことはなく、手を添えている感じです。ただし、掌は常に後向きということです。

プッシュとローリングを合わせるとプッシュが力強くなる!

プッシュとローリングを合わせると、力強くプッシュすることができます。

基本的にリカバリーの手の入水とローリングを合わせることは最も理にかなっていると思いますから、これを前提に考えれば、プッシュとローリングを合わせるということは、反対側の手の入水もこのタイミングになります。

両手がほぼ反対の状態でぐるぐる回す泳ぎ方ですから、即ち、これはトップスピードで泳ぐタイミングということになります。

プッシュまでローリングを待つということは、プルの時に体幹の回転動作を体幹で止めておく必要があります。その結果、爆発的な回転力が生まれることとなります。

このタイミングでローリングするとリリースからリカバリーがとても素早く行えますので、やはり速く泳ぐにはいいタイミングだろうと思います。個人的には、入水もキレイに入ります。

ゆっくりとしたリカバリーだとどうしても入水時にバシャンと水を叩くような感じになりますが、素早いリカバリーからの入水だと何故かキレイに指先から一点入水できる印象です。理由はよく分かりませんww

とはいえ、ゆっくり泳ぐとなると、このタイミングだとちょっと忙しないです。やはりグライドする為にももう少しキャッチアップ気味で泳ぎたいですね。

キャッチアップ気味の一般的な泳ぎの場合、どこで調整するかと考えればプルとローリングを合わせるのが妥当なところでしょう。恐らく多くの人がこのタイミングなのではないかと思います。

このタイミングが一番自然ですが、タメがない分爆発的な回転力は生まれませんので、スムーズな泳ぎと言えそうです。

プッシュの力強さもなくなってしまいます。トップスピードで泳いでるわけでもないのでプッシュはそれほど力強い必要はないでしょう。

プッシュ時に掌の速度は最速になる

プッシュ時に掌の速度は最速になるという話をよく聞くのではないでしょうか?

だから、プッシュは頑張って押し切りましょう!と言うコーチは少なくないように思います。

でも、実際にある程度プッシュができるようになると、そんなに意識しなくてもいいんでない?と思ったりします。

どちらかというと結果論。どういうことかを書いてみます。

まず、キャッチ動作を行います。この時点で掌の速度は身体に対してゼロです。泳いでいますので身体は勝手に前に進んでいます。よって、掌を仮にプールに対して全く動かさなかったとしても身体に対しては後ろ方向に進んでいることになります。

ここからローリングを使ってプルが始まりますので、そうしますと頭の前にあった掌は、肩の方へと身体に対して後ろ方向に加速します。

さらに、プル動作が入ったことで泳速は上がりますから、身体が前に進む速度は増すことで、反対向きに動いている掌の身体に対する速度は更に加速します。

ついでに、脇を閉めて腕を引く、いわゆるプルからプッシュの動作も加わり、身体に対する掌の速度は更に加速します。

このように、掌は次第に加速され勝手に速くなっていくのです。

すなわち、プッシュの時にわざわざ加速しなくてはならない!なんてことは一切考えることはない!と私は感じています。

この理屈がうまく働かないとすれば、掌を固定している場合になります。例えば、グライドで手を前に伸ばしたときは身体に対する掌の位置は常に一定で動きません。

同様に仮にプルで肩の辺りに掌があるときに、掌を後ろ側に動かそうとせずに固定してしまえば当然ながら身体に対する掌の速度はなくなってしまいます。

すなわち、掌はプールに対して動かす必要はありませんが、身体に対しては後向きに動いていなければなりません。

そして、身体はプルで加速するので掌をわざわざ加速しなくてもプールに対して前向きに動かしたりしなければ勝手に後ろ方向に加速することになるのです。

と、まあ、分かったような分からないようなことを書いてみましたww

何が言いたいかというと、プッシュで掌を加速させる必要なんてない!ということが言いたかっただけです。

ローリング時に腰を落とさない

ローリングでは腰を落とさない方がいいでしょう。

クロールは多かれ少なかれローリング動作というか、身体は傾かないと息継ぎができませんし、リカバリーの点でも多少の傾きは必要です。

ガッツリ腰から落としてローリングという感じなのかもしれませんが、そうすると水の抵抗をかなり受けます。

よく言われるのが、骨盤から下は回転させずに上半身だけを回転させようという話ですが、これがなかなか難しいので、骨盤もある程度傾けることになります。

この時にガツンと下げるのではなくて、下がらないように上げながら下げるというか下がるんですね。

文字にすると意味不明ですが、泳ぎながらやってみると案外わかるのではないかと思うのですが・・・

ローリング時に下がる方は下がっていいのですが、ローリング時に上になる側は常に水面近くを維持しておくと言うことです。

下げる方を上げると言うよりは、上がっている方を更に上げるような感じにすると自ずと下がる方の腰も上げるイメージの方が近いかな?

こうすると、骨盤の回転自体も最小限ですし、腰の下がり方もかなり控え目になります。

そして、このローテーション動作に合わせてプルをしてあげることができれば、腕だけではなくてローテーションの動きでプルできるのでプル自体は案外軽く行える筈なのです。

リカバリー時の肘は高く!

私自身はあまりリカバリーのことは意識していなかったのですが、ちょっと気にしてみると、リカバリーの形というのは、泳ぎの美しさに直結しています。

リカバリーが綺麗だと、やっぱり見ていて格好いいです。

初心者ほどリカバリーがあまり綺麗ではありません。

違いは何かと考えれば、やはり肘の高さです。

速い人は、概ね肘の位置が高いです。逆に下手な人は肘が低くてバタフライのリカバリーのような感じです。しかも肘が曲がっているという・・・

速い人は、リカバリー時の肘の位置エネルギーを推進力に変えているのです。

肘を高く上げると言うことは、当然ローリングの角度が大きくなりますから、リカバリー時の肘の位置を変えることで、泳ぎ全体が変わってしまいます。

私自身、肘を高くしようとフォームを変えてみたら、もうプルがグチャグチャになってしまいました。

リカバリーを変えるという行為は、フォーム全体に及ぶのでとても難しいのです。

ですから、リカバリーに関しては早い段階で修正しておいた方がいいのかなと思っています。

リカバリー自体は直接的には推進力にならないので、どうしても後回しになりがちですが、上述下用に実際には推進力に大きな影響を与える動作ですから、しっかり練習しておきたいところです。

では、どうすればいいのか?ということなのですが・・・

基本的には、肘を90度ほど曲げたハイエルボーな状態で戻してきます。

このとき、肘は背中のラインより後ろに出ないようにします。

あとは、腕は脱力。肩も腕を支える程度なので、アウターマッスルに力は不要です。

動作自体も、基本的には遠心力を使うので、よっこらしょ!とわざわざリカバリーのために力を使う必要ありません。

プルからプッシュが上手になればなるほど、リカバリーに力はいらなくなっていきます。

そして、リカバリーの遠心力を使えるようになると、プルの時にもその勢いを使えるのでプルの力も減ります。というか、さらに力強いプルができるようになります。

ですから、リカバリー動作自体はあまり意識的にどうこうする必要はないと言えます。

リカバリーもプル同様等速運動ではありません。最初から最後まで一定速度でリカバリーしている人がいたならそれはどこかの動作に問題があるはずです。

恐らくはプル動作あたりが怪しいです。プル動作が等速だとリカバリーも等速になりがちです。

リカバリーの肘が最高地点に達したら、後は、腕を落下させます。別に力を入れて入水させる必要はありません。

とにかく落下させるのです。

重力を使って腕が落ちていくタイミングに合わせて反対側の手はプルをしますと、この位置エネルギーが推進力に変換されるのです。

ですから、タイミングはとても重要です。

キャッチアップスイムをすると、とても疲れるのはこの落下のエネルギーを推進力に変換しにくいからです。

逆にいうと、キャッチアップスイムと、通常のスイムでしんどさに違いがないというのであれば、リカバリーをうまく行えていないと言うことになります。

ところで、リカバリーの肘が落下するポイントもかなり重要です。

私は、肩や体幹の柔軟性の低さもあり、肘の落下開始ポイントがだいたい肩のラインくらいでした。

肩のラインあたりまで肘が来ると、そこから肘を伸ばして、遠くに入水する感じでした。

プールで泳いでいる人を見ている限り、こういう人は多いです。

これの問題は、2つです。

一つは肘の落下開始ポイントが手前過ぎること、もう一つは肘が伸びた後に入水している点です。

肘の落下開始ポイントは、耳あたりまで我慢したい所です。耳あたりまで我慢するためには、ボディポジションを維持するなどいろいろ頑張る必要があります。

しかし、これができるとできないとでは、かなり楽さが変わってきます。いわゆるタメができるのです。

そして、耳あたりまで持って来れれば、入水位置が頭のすぐ上あたりにできます。この位置で入水できると肘を水中で伸ばすことができます。そうすると、前に体重が乗り、これまた楽に前に進むようになります。

よく入水位置を遠くに指導されるかと思いますが、これは入水位置以上に肘の位置が大事なのです。肘をできるだけ前に持って行けるか否かはかなり重要なポイントとなります。

もちろん、速く泳ぐとなると、またストレートアームの場合は、肘は水上で伸びていますので、入水位置はかなり前になります。

ぱっと見あまり違いは分からないかもしれませんが、例えばストレートアームで肘の落下開始ポイントを耳まで持ってくるのと、肩あたりになるのとでは、体幹の使い方がかなり異なります。

耳あたりまで持っていこうとすると体幹で肘を前に持っていく必要がありますが、肩だと腕の動きだけでごまかせてしまいます。

腕だけでとなれば、重心移動がかなり弱くなります。体幹で・・・となれば重心が前に来ますので、勝手に前に進んでしまいます。

もちろん、これを実現する為には、最低限の柔軟性、ボディポジションの高さなど様々な要素が必要なのですが、できるようになれば一段上のクロールになるのは間違いありません。たぶんww

体幹でリカバリーというか、胸鎖関節を使ってリカバリーをイメージすればいいのかな?と思います。

腕は、鎖骨に繋がっているので、腕はどこから始まっているかと言えば、鎖骨の内側である胸鎖関節です。

ここから腕が動くイメージでリカバリーできれば、かなり腕や肩を大きく動かすことが可能です。

もちろんリカバリーだけではなく、グライドやプルなど腕を動かす場合には常に胸鎖関節から動かすようにすれば、よりダイナミックな動きができる筈です。

バタ足は大事

なんだかんだ言って、バタ足は大事です。

私の場合で言うと、下手クソな2ビートから6ビートに変えたら、100mで5秒くらい速くなりましたとさw

まあ、バタ足だけのおかげかというと、そうでもないんでしょうが、でも6ビートにしたら明らかにボディポジションが上がったの事実です。

キックの仕方としては、推進力としてのキックはとりあえず諦めて、水面を叩くようなボディポジションを高めるためのキックをしたというのもあります。

キックをすると、ローリング時の身体が安定するという効果もあるようです。

そして、ボディポジションの為のキックなら全く力強さはいらないので、たぶん、慣れればずっとできるのではないかと思います。

だって、か弱い女性の方もそういうキックをされているので。か弱いのかのどうかは知らないけど、私ほど筋肉はないと思いますw

足を目一杯伸ばす

一応、最初に書いておきますが、「足」とは足首からつま先までの部分、「脚」とは足首から骨盤までの部分を指します。

経験的に、足の甲はスネと一直線になると水の抵抗が劇的に減ります。(^^)

余談ですが、この動作を足首を伸ばす=底屈と呼びます。

私の足首は決して柔らかくないので、力を抜いた状態だと足の甲はスネより前に来ます。平行より30度くらいは傾いているように思います。

ココから力を入れると、10度くらいまでにはなります。

この差は結構大きくて、プルブイを挟んでキックを打たずにプルだけで泳ぐと水の流れ方が全然違うのです。恐らく、誰もが感じるのではないかと思います。

ということは、この足首のちょっとした角度が水の抵抗を産みだしていると考えられますから、なるべく足首は伸ばしておきたいということになります。

ところが、キックをするときには足首はリラックスしておきたいのです。そうでないと、足のしなりを使えません。ガッチガチでしならないフィンと、しなるフィンのどちらが楽に進むのかを考えると分かりますが、しなってくれる方が楽に進みます。

ここで、問題なのが足首の柔軟性です。私の場合は足首を意識的に伸ばさないとまっすぐにならないのですが、足首が柔らかい人は、力むことなく真っ直ぐになります。

想像ですが、足首の柔軟性が高い人は足首の力を抜いただけで浮力で脚と平行な位置まで足が上がるのではないかと思います。

とはいえ、足首の柔軟性はそう簡単に手に入りませんので、何らかの対策を講じなくてはなりません。

対策と言っても一つだけで、足を真っ直ぐ伸ばす・・・だけですww

とにかく力んでいいので、真っ直ぐに伸ばして泳ぐときはその形にするんだということを身体に覚え込ませます。

その形を覚えてきたら、少しずつ力を抜く練習をしていくという、気の長い話です。

もし仮にこれが出来たなら、足首の柔軟性はキック練習すればするほど身につくということになります。

折角なので、陸上でも足首を伸ばすストレッチくらいはしておいた方がいいとは思います。。。

足首の柔軟性に関わる筋肉

足首の柔軟性はどこをストレッチすればいいかと言えば、

足首の柔軟性に関わる箇所

- ふくらはぎ=下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)

- スネ=前脛骨筋

- 足の甲

腓腹筋とヒラメ筋はふくらはぎ、前脛骨筋はスネの筋肉です。足首を伸ばす時に使うのがふくらはぎの筋肉です。

足首を伸ばそうとするとふくらはぎを痙ったりするのはこのためです。

なので、これらの筋肉を伸ばしましょうと言われたりします。実際足首を伸ばすと、私の場合ふくらはぎ外側の上の方が突っ張ります。ここをマッサージガンでほぐしてやるとかなり伸ばしやすくなります。

他には、私の感覚では、足の甲が硬い気がします。

足を伸ばそうとすれば、足の甲から指の関節(手で言うところの拳)あたりの筋肉が一番突っ張りますので、そちらを何とかしたいところですね。

実際、バレエの甲出しでは、足の指の根元の関節のストレッチから始めるようです。

もちろん、足首を伸ばすためにはスネの筋肉が伸びないといけませんので、前脛骨筋も意識して伸ばしたいところです。ボールなどを使ってゴリゴリストレッチしたあげた方がいいでしょう。

マッサージガンもいいのですが、スネとか足の甲とかは骨に当たって痛くなりがちなのです。。。

また、初動負荷トレーニングでも足首の柔軟性の為のトレーニングはできます。実際に4ヶ月ほど継続してみましたが、確かに以前とは動きが全然変わったとは思いますが、それでもまだまだだったので、なかなか気が遠くなるほど時間がかかる印象です。

もっと負荷をかけてやった方が良かったのかな?今は思ったりもしています。

そういう意味では、カーフレイズという筋トレも上手にやれば、足首の柔軟性にいい影響を与えてくれるのではないかと思います。

初動負荷的に、反射を使って足首を伸ばす感じでやってあげれば良さそうです。

息継ぎの顔の戻し

息継ぎの話も少しだけ書いておきます。

息継ぎの顔の戻しは、素早く行いたいので、基本的には腕より先に顔を戻すのが原則です。

個人的には、どうもしっくりきませんが・・・

当たり前の話ですが、入水するときはローリングをします。ローリングというのは体幹が回転する動きです。

即ち、その体幹の回転と同時に顔を少し動かせばいいのです。

右呼吸時には、左肩が水中にいて、右肩は水上です。顔が身体に対して真っ直ぐだと口が水上に出にくいので、首はやや右に捻っている筈です。

息継ぎ後、右手入水でローリングをすると言うことは、右肩が水中に入りますので、顔が真下を向くようにするためには、首はやや右に捻る必要があるのです。

即ち、息継ぎ時に捻った首はそのまま大きく動かさなくてもちょうどいい角度になる!というわけです。ほんまか???

だとすれば、顔を先に戻す必要はなく、身体と一緒に沈めていけば良さそうです。

息継ぎの話で言うと、顔を横を向けるときには、必ず、片目は水中の中に入っているイメージです。

なので、上側の目を閉じて息継ぎをしたら水中が見えるというのが正しい息継ぎの姿勢になります。

これが顔が立っていたりすると、水上が見えます。こうなると、どうしても腰が下がってしまいますので、こうならないように顔を寝かせたまま横を向きましょう。

でも、この姿勢だと、口に水が入りそうで嫌だという人がいるのです。

口に水が入るか入らないかというと入ることもありますが、入ったら吐き出せばいいだけなので、気にせずに・・・と言っても嫌らしいですね。。。

口はひょっとこのようにちょっと歪めて息継ぎする方法もあります。

また、泳速が上がれば、口元は若干水面が下がるのですが、この凹みができるような人はたぶん口に水が入ることに抵抗はないでしょうねぇ。(^^)

口に水が入るのが嫌で水泳ができるか?!と個人的には思っていますが・・・

私はキックは苦手です。バタ足のメニューがあるだけで、テンションが下がります。別にキックの練習が嫌というわけではないのですが、指定されたサークルで回そうとすると、どうしても全力でキックすることになり心拍数がMAXになり、脚は痙りそうになり

先日、クロールトレーニングのレッスンで50mを1分サークルで先頭を泳いでいる時に、ふとタイムを確認すると、50mを40秒ほどで泳いでいました。2ヶ月ほど前までは45秒くらいがせいぜいだったので、2ヶ月で5秒タイムを短縮できたことになります。

今週から来週までは、バタ足特訓のら週間ですwなぜバタ足特訓をすることになったかは下記を参照いただくとして・・・バタ足特訓二日目バタ足の練習を始めたのは、三週間前かな。その後は、毎日100~200mを練習していました。

最近、思うところあって、バタ足の練習を始めました。正直なところ、クロール、特に長距離、しかもトライアスロンの為のクロールならバタ足なんて意味がないと思っていましたので、この30年、まともに練習したことがありません。